射水に残る平安の息吹。悠久のときに思いを馳せ、教養を育むひとときを

注目が集まる平安時代

歴史上の好きな時代は、いつですか。

戦国時代や江戸時代はドラマでもおなじみ。

女性は漫画の影響か、平安時代が好きな方も多いですよね!

今年は大河ドラマの舞台が平安時代ということで、さらに注目が集まります。

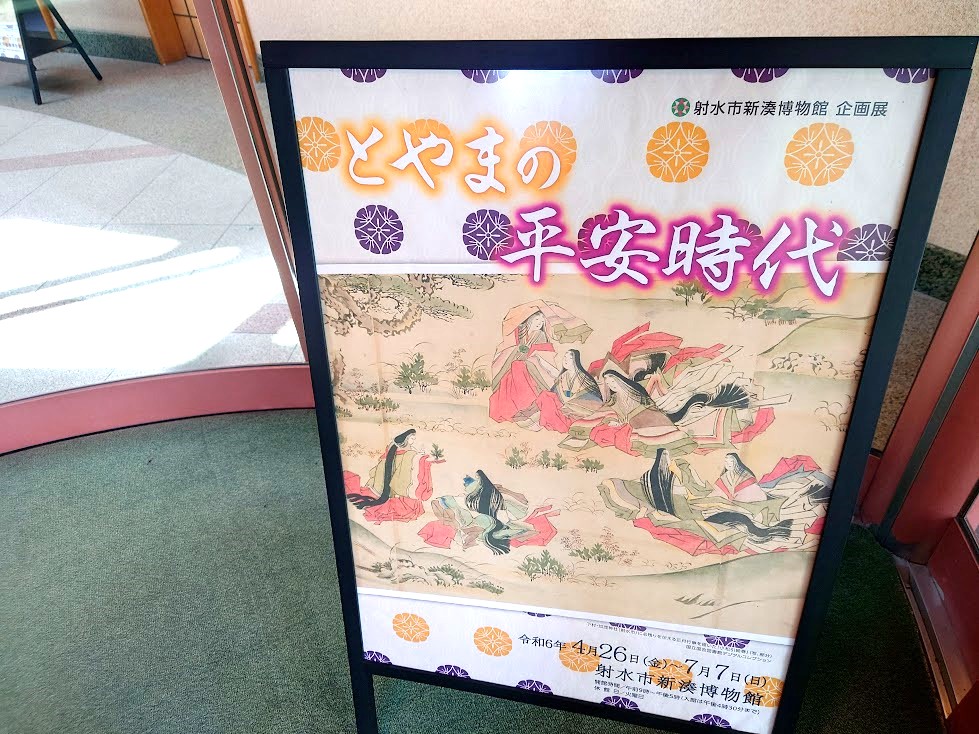

射水市新湊博物館でも、企画展「とやまの平安時代展」を開催しているんですよ。

※2024年7月7日(日)まで

平安時代の富山って??

この企画展では、県内の寺社などで受け継がれた文化財を中心に、平安京と越中の結びつきや伝えられた文化のほか、『源氏物語』と越中との関わりなどを紹介しています。

ご案内くださったのは、学芸員の松山充宏さんです。

※通常、解説はありません。

展示解説:6月8日(土)午後2時~2時30分、予約不要。

松山さんの解説は面白いのでオススメですよ!

それにしても「とやまの平安時代」と聞いて、ピンときます?

というのも、富山の歴史上の人物といえば、大伴家持(奈良時代)、木曽義仲(平安末期)、前田利長(安土桃山時代~江戸時代初期)……。

平安時代の真ん中が抜けていますし、おまけにみんな県外出身!

そこでまず質問です。

「平安時代の富山は、どんな場所だったんですか?」

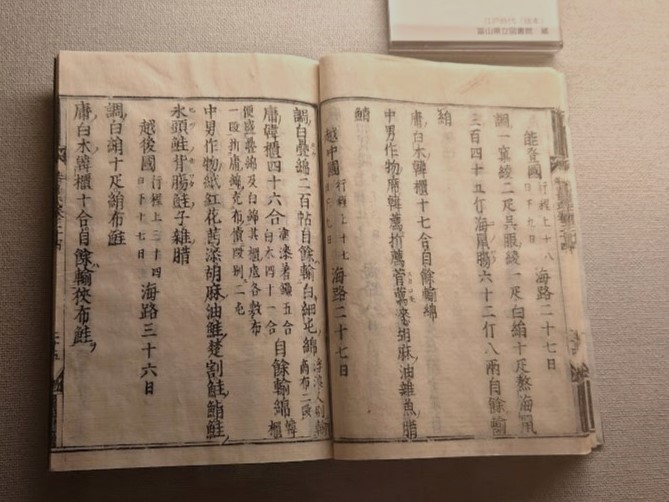

この質問に、松山さんが見せてくださったのが、律令制の規則をまとめた『延喜式』です。

ここに税として納められた特産品が掲載されています。

胡麻油、鮭の干物やなれずし、氷頭、背わた、筋子……なんだか美味しそうですね~!

そう、越中は肥沃な土地と豊かな海産物で知られ、荘園開発の人気のスポットだったとか。

そうして荘園開拓の広がりとともに、都の文化が越中に伝えられたそうですよ。

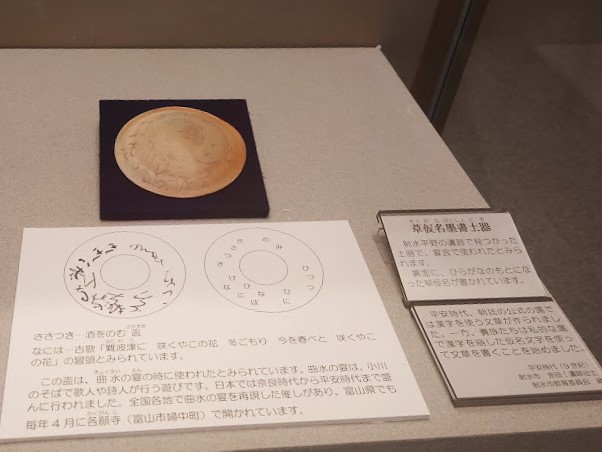

そんな平安文化を感じさせるのが、今回一番の見どころ、「草仮名墨書土器」です。

射水市一条で出土した平安前期の杯で、書かれている「草仮名」は万葉仮名が平仮名に変化する途中で短期間使われていた仮名です。

最古級の草仮名で、歴史の教科書で紹介されるほど貴重なものだそうです。

ちなみに、この杯は歌詠みイベントである「曲水の宴」で使われた可能性が高いそう。

そんな風流な催しが、ここ射水で行われていたんですね!

ほかにも『源氏物語』の冒頭や『紫式部日記』の清少納言への人物評部分、『源氏物語』を現代語訳した与謝野晶子と与謝野鉄幹による歌の添削書簡など、興味深い資料が多数展示されていました。

なお、歴史や古典に縁遠かった人にオススメの博物館の楽しみ方を尋ねたところ、「歴史的な宝物を見られる場」として、気軽に親しんでほしいと松山さん。

同館は「体験」にも力を入れ、人間国宝・石黒宗麿の茶碗を用いたお茶会や江戸時代の測量道具(複製)を使ったワークショップなども開催。

今回も和綴じ本づくりや匂い袋づくりといったイベントを企画されました。面白そうですね~!

歴史散歩で感じる平安時代

市内の平安ゆかりの場所も教えていただきました。

下村加茂神社は平安時代に京都の賀茂神社の領地荘園の総社として鎮祭され、当時の京文化や神事を今に伝えます。

ほかにも、鎌倉時代に創建された曼陀羅寺。

こちらに寄進されたと伝わる四天王像は、平安時代の作です。

瓦陶兼業窯や工人の住居跡が見つかった「小杉丸山遺跡」は、歩道やベンチ、東屋が整備されていて散歩にもよさそう。

復元された窯では、焼き物を焼くことができます。

こちらはガイダンス施設「飛鳥工人の館」。

出土した瓦や土師器、須恵器などを展示しています。

今につながる人々の営みに想いを馳せて

平安時代も射水の人々は、食べたり、働いたり、文字を書いたり、宴を開いたり……時代を経ても、人の営みはたいして変わりがありませんね。

私たちが今、懸命に生きている日々も、そのうち「歴史」になっていくのだと想像すると不思議な感じがします。

歴史を学ぶ面白さは、好奇心を満たすことはもとより、昔のことを知ることで今を広い視野で見られることだと思います。

その視点を持つと、心も広くなり、優しくなれる気がします。

これを「教養が深まる」と言うのでしょうね…と、ぼんやり考えていました。

DATA

射水市新湊博物館

射水市鏡宮299

0766-83-0800

https://shinminato-museum.jp

曼陀羅寺

射水市立町11-35

0766-82-2959

小杉丸山遺跡(飛鳥工人の館)

射水市流通センター青井谷1-26

0766-56-4369(飛鳥工人の館)