おまつりニッポン

コロナ禍により、人々の暮らしから“日常”が奪われ、人々が“日常”を取り戻そうとする中、各地でその象徴ともなる「祭り」が再び開催されるようになってきました。

「祭り」は人と人、人と地域を繋ぐ、心のふるさと。

「祭り」の復活は、人々に“日常”を取り戻す大きな原動力となるはずです。

ケーブルテレビが、地域の「オマツリ応援団」として、今こそ地域の「祭り」を応援し、映像に遺し、発信していきます。

ナレーターは柳家縁也さんが担当します。

#53 新潟県燕市 / つばめ桜まつり 第80回分水おいらん道中

今年で記念すべき第80回の節目を迎える「分水おいらん道中」。

県内外の応募者から選ばれた「信濃」「分水」「桜」3人の「おいらん役」が絢爛豪華な衣装に身を包み今春も美しく咲き誇ります。

「おいらん役」決定の瞬間から本番当日までの様子をぜひご覧ください。

制作:エヌ・シィ・ティ

#54 愛知県豊川市 / 若葉祭(うなごうじ祭)

若葉祭、通称うなごうじ祭。

男衆がところかまわずごろごろと「うじ虫」のように寝ころがることで知られる、天下の奇祭です。

青年が駆け巡る祭りのクライマックスも必見!

愛知県の無形民俗文化財に指定されている、伝統行事をぜひご覧ください。

制作:CCNet 豊川局

■放送

7/7(月)〜7/13(日)

①5:30〜、②11:00〜(7/11〜7/13放送なし)、③14:00〜(7/11〜7/13放送なし)

#51 千葉県香取市 / さわら雛めぐり

かつて利根川水運で栄え、江戸の商家町の面影を残す千葉県香取市。

毎年春には、各商家に代々受け継がれるお雛様が店頭に飾られ、華やかにまちを彩ります。

祭りでは、7段飾りを模した7隻の舟に、煌びやかな雛衣装に身を包んだお内裏様とお雛様一行が、雅楽の美しい音色とともに小野川を舟で渡ります。

制作:広域高速ネット二九六

#52 滋賀県近江八幡市 /左義長まつり

湖国に春の訪れを告げる滋賀県近江八幡市の「左義長まつり」。

左義長に飾り付けられる華やかな「ダシ」は、その年の干支を題材に、食材を使って作り上げられます。

左義長を担いで練り歩く「渡御」や「組み合わせ」と呼ばれるダシ同士の激しいぶつかり合いのあと、五穀豊穣、疫病退散を願い奉納します。

制作:ZTV大江八幡放送局

■放送

6/23(月)〜6/29(日)

①5:30〜、②11:00〜、③14:00〜、④22:00〜

#49 愛知県岡崎市 / 瀧山寺鬼祭り

鎌倉時代から800年続くと伝わる、天下泰平・五穀豊穣を願い、三河路に春を告げる天下の奇祭、瀧山寺鬼祭り。

国の重要文化財に指定されている瀧山寺の本堂を舞台に祭りが行われます。

祭りのクライマックス「火祭り」が見どころで、本堂が炎に包まれているような様子はまさに圧巻の一言です。ぜひご覧ください。

制作:ミクスネットワーク

#50 秋田県・大仙市 / 大曲の大綱引き

花火で有名な大曲で、約300年前から行われている小正月行事をお届けします。

1匹の蛇とされる長さ136mの大綱に取り付けられた財振り棒は、回せば回すほど財を振りまくといわれ回す際に激しい攻防があり、この祭りの見どころの一つです。

花火通り商店街で数百人が綱を引き合い、勝負の結果によってその年の作況が占われます。

制作:秋田ケーブルテレビ

■放送

5/5(月・祝)〜5/11(日)

①5:30〜、②11:00〜、③14:00〜

#47 宮崎県美郷町 / 師走祭り

宮崎県の美郷町に伝わる「百済王伝説」。

今から1300年以上前、朝鮮半島の古代国家・百済の王族親子が宮崎県に流れ着き、死後、父は美郷町南郷の神門神社に、長男は木城町の比木神社にそれぞれ祀られました。

年に一度、親子が対面する祭りとして守り継がれている師走祭りをご紹介します。

制作:ケーブルメディアワイワイ

#48 京都府南丹市 / 大送神社綱引き神事

-3.jpg)

-5.jpg)

1月の寒空の下、地域住民が集い、力いっぱい綱を引きあう綱引き神事。

これは、京都府南丹市八木町日置区、約60世帯の小さな集落で行われ、京都府無形民俗文化財に指定されている祭りです。

北が勝つと麦や山のもの、南が勝つと米や里のものが豊作になると言われています。

地域で受け継がれるお祭りをお楽しみください。

制作:KCNなんたん

■放送

4/7(月)〜4/13(日)

①5:30〜、②11:00〜、③14:00〜

#45 長崎県長崎市 / 若宮稲荷神社 竹ン芸

10mもの長い竹の上で繰り広げられる迫力満点の狐たちの華麗な技。

観客からは悲鳴とも感嘆ともとれる声が聞こえます。

300年以上の歴史をもつ若宮稲荷神社の秋の大祭で奉納される「竹ン芸」。

ここでしか見ることのできない狐たちの妙技をご覧あれ。

制作:長崎ケーブルメディア

#46 栃木県栃木市 / 鷲宮神社 強卵式

鎌倉2代将軍・源頼家が幼少期「百日ぜき」を患うと、母・北条政子は鶏肉と卵を断ち鷲宮神社に病気平癒を祈願した…

この故事にならい、咳止めの神様として地元で親しまれる栃木市の鷲宮神社では、秋の例大祭に「強卵式」を行う。

山盛りの卵を食べろと責めたてる猿田彦にあらがう頂戴人とのユーモラスなやり取りが見どころ。

制作:ケーブルテレビ(栃木)

■放送

3/3(月)〜2/9(日)

①5:30〜、②11:00〜、③14:00〜

#43 高知県四万十町 / 高岡神社秋季例大祭

高知県四万十町で行われる高岡神社の秋祭り。

5つのやしろが並ぶ珍しい神社で、祭りは田畑の間を5基のみこしが巡行する姿が見ものです。

今年は雨で巡行が中止となりましたが、祭りまでに行われる神職のみそぎや住民による準備の様子にレンズを向けました。

四万十に息づく祈りと伝統を過去の映像を踏まえて紹介します。

制作:四万十ケーブルテレビ

#44 愛知県豊明市 / 大脇の梯子獅子

-3.png)

-5.png)

愛知県豊明市に伝わる伝統芸能『大脇の梯子獅子』。

昼から夜まで数々の演目が披露されるなか、高さ10メートルを超えるやぐらの上で舞う獅子舞は圧巻!

観る人の心を強く揺さぶります。

五穀豊穣を願う神事として400年以上にわたり受け継がれてきた、地域にとってかけがえのない大切な神事です。

制作:CCNet

■放送

2/3(月)〜2/9(日)

①5:30〜、②14:00〜、③22:00〜

#41 佐賀伊万里 / 府招浮立

-1.jpg)

-2.jpg)

佐賀県伊万里市府招地区に400年以上伝わる伝統芸能「府招浮立(ふまねきふりゅう)」。

毎年10月第2日曜日の愛宕権現神社秋祭りに奉納されるこの祭りは、太鼓や鉦の囃子に合わせて、華麗な衣装の踊り手が練り歩き、神を迎える「護神」などの演目を披露。

代々受け継がれてきた地域の宝を、ぜひご覧ください。

制作:伊万里ケーブルテレビジョン

#42 愛媛県西条市 / 豪華絢爛 西条まつり

愛媛県・西条市内の中でも最大規模を誇る祭り・伊曽乃神社祭礼。

「だんじり」と呼ばれる屋台や「みこし」合わせて80台余りが市内を練り歩く豪華絢爛なお祭りです。

毎年10月15日午前2時頃から「宮出し」に始まり2日間、市内は幻想的な祭礼絵巻を再現します。

制作:ハートネットワーク

■放送

1/6(月)〜1/12(日)

①5:30〜、②9:00〜、③14:00〜

#39 東京都目黒区 / 目黒のさんま祭

古典落語「目黒のさんま」にちなんで、炭火で焼いたさんまをふるまう、「目黒のさんま祭」。

目黒川から程近い会場で1500匹のさんまを豪快に焼く光景は圧巻!

また、めぐろパーシモンホールで行われた「第4回新作落語コンテスト」の様子もご紹介します。

毎年約3万人が来場する、都内の秋の風物詩をお楽しみください。

制作:イッツ・コミュニケーションズ

#40 三重県志摩市 わらじ祭

三重県志摩市大王町波切に伝わる「わらじ祭」。

村を荒らす巨人・ダンダラボッチを、村人たちが畳一枚ほどの大わらじをつくって見せ、怖がらせて退散させた、という言い伝えに由来しています。

300年以上の伝統を誇り、波切地区の人にとっては、小さい頃から馴染みのあるなくてはならないおまつりです。

制作:松阪ケーブルテレビ・ステーション

■放送

12/2(月)〜12/8(日)

①5:30〜、②11:30〜、③14:00〜

#37 岡山県岡山市 / 花火の里 ファンタジック福谷

岡山市の福谷地区には県内唯一の花火製造所があり、「花火の里」と呼ばれます。

花火に特化した夏祭りには、地区内外から大勢が訪れます。

汗を流して祭りを支える裏方たちの姿を取材しました。

制作:岡山ネットワーク

#38 三重県・四日市市 / 鳥出神社の鯨船行事

鯨を大漁や豊穣の象徴として見立て、陸上で行われる模擬捕鯨行事は、三重県の北勢地域にのみ分布する

民俗行事です。

鯨をさがすところから、攻防戦の末に仕留めるまでの一連のストーリーを、太鼓や唄にあわせて表現します。

豪華な船形の山車が激しく揺れる様子や人々の熱気、町が祭り一色に包まれます。

制作:シー・ティー・ワイ

■放送

11/4(月・祝)〜11/10(日)

①5:30〜、②11:30〜、③14:00〜

#35 和歌山県 那智勝浦町 / 那智の扇祭り

熊野那智大社の例大祭「那智の扇祭り」は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

那智の大滝前の参道にて行われる「御火行事」は、日本三大火祭りに数えられ、重さ50キロにもなる大松明の乱舞が見どころとなっています。

制作:ZTV

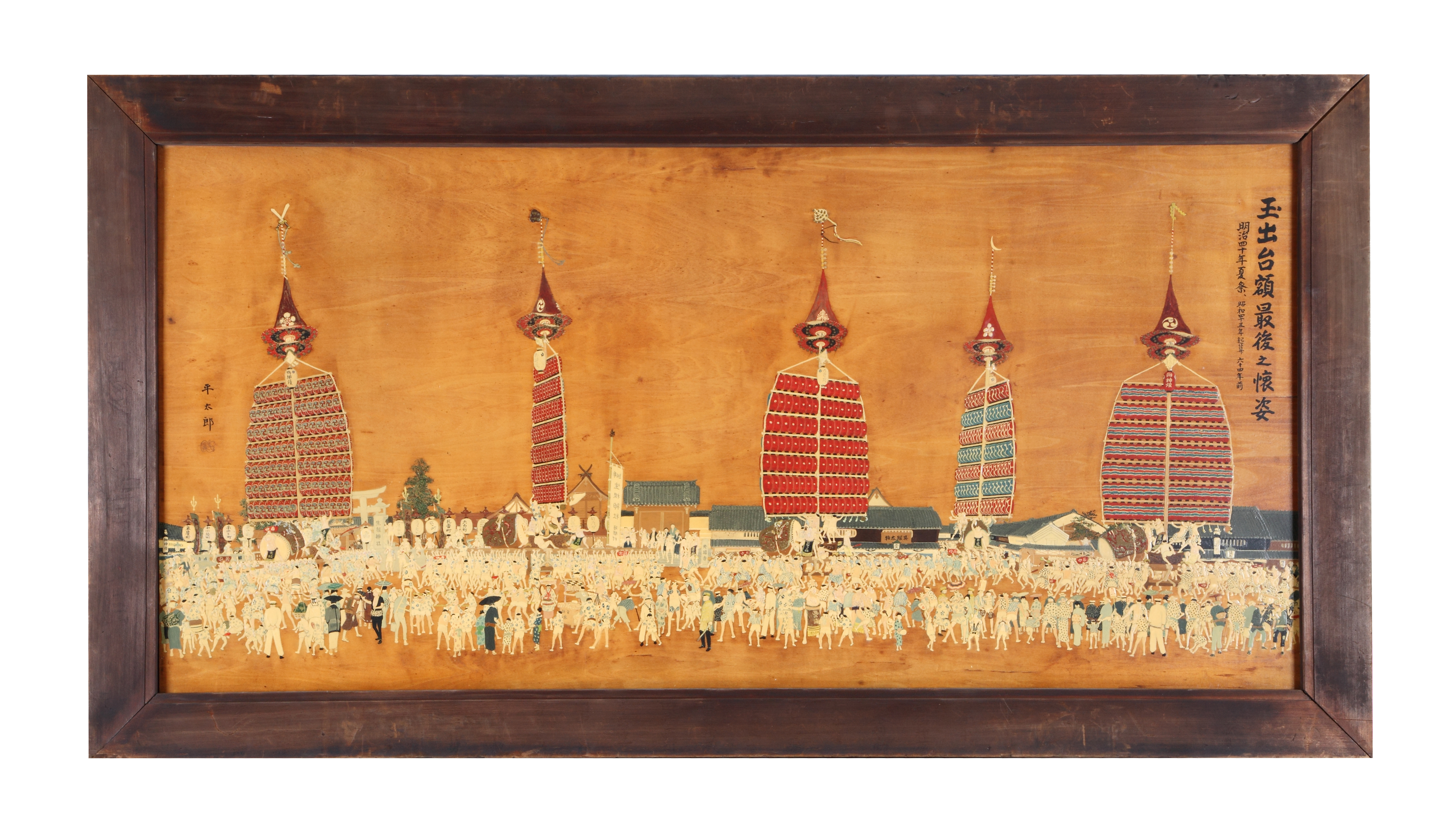

#36 大阪府 大阪市 / 生根神社だいがく祭り

大阪府指定有形文化財である「だいがく」。

その高さ20メートルの迫力ある姿が披露されるお祭りです。

「だいがく担ぎ」行事では、音頭にあわせて中型のだいがくが2基、会場内を練り歩きます。

その内の一基は女性だけで担ぐ、「女性だいがく」。

老若男女に愛されるだいがくの姿をお楽しみください。

制作:ベイ・コミュニケーションズ

■放送

9/30(月)〜10/6(日)

①5:30〜、②11:30〜、③14:00〜、④21:30〜(土日放送なし)

#33 東京・日本橋 / 日枝神社山王祭 下町連合渡御

「神輿深川、山車神田、だだっ広いが山王様」

江戸三大祭り、日本三大祭にも数えられている日枝神社山王祭。

東京都中央区には、日本橋日枝神社(摂社)があり、2024年は2,200日ぶりの下町連合渡御が開催されました。

16基の山車や神輿の共演、都会に響く威勢の良い掛け声、その迫力をご覧ください。

制作:東京ベイネットワーク

#34 佐賀県唐津市 / 呼子大綱引

400年以上続く国の重要無形民俗文化財「呼子大綱引」。

初日は「子供綱」、2日目は「大人綱」が行われ、岡組と浜組の若衆が「豊作」と「大漁」を懸けて3本勝負を繰り広げ、長さ約200メートルの大綱を一心不乱に引きあいます。

呼子で受け継がれる綱引きの歴史、若衆たちの祭りにかける思いをお届けします。

制作:ぴ〜ぷる

■放送

8/26(月)〜9/1(日)

①5:30〜、②11:30〜、③14:00〜

#31 山形県 / 米沢上杉まつり 川中島合戦

山形県米沢市で毎年5月に開かれる「米沢上杉まつり」。

米沢上杉家の家祖である上杉謙信を祀る上杉神社の例大祭に合わせて開かれる春の一大イベントです。

上杉謙信と武田信玄が激突し、戦国史上最大の死闘と称された川中島合戦の再現では、700名を超える参加者が迫力の戦国絵巻を繰り広げました。

制作:ニューメディア米沢センター

#32 大分県 / 湯平温泉祭り

鎌倉時代に起源をもつと言われる湯平温泉。

およそ300年前に作られたとされる風情ある石畳を舞台に地域色あふれる祭りが行われます。

伝統を子どもたちが継承する湯平子供神楽や温泉女将考案の絶品スイーツも。

地域の方はもちろん観光で訪れた方も、みんなで温泉の恵みに感謝するお祭りです。

制作:大分ケーブルテレコム

■放送

7/29(月)〜8/4(日)

①5:30〜、②11:30〜、③14:00〜、④22:00〜

#29 岐阜県 / 美濃まつり

毎年4月に岐阜県美濃市で行われる「花みこし」、「山車」、「流し仁輪加(にわか)」の3部からなる八幡神社の例祭です。

中でも鮮やかな桜色の和紙で作られた「花みこし」は独特の掛け声と共に春の訪れを感じさせてくれます。

うだつの上がる町並みで華麗に舞う花みこしの大迫力の映像をご覧ください。

制作:シーシーエヌ

#30 富山県 / 全日本チンドンコンクール

桜の季節、富山市にかねや太鼓の演奏が響きます。

1945年の富山大空襲から10年後、街のにぎわいづくりのため始まった全日本チンドンコンクールは今年で70回の節目を迎えます。

チンドンマンが華やかな衣装とユニークな口上で芸を競う日本で唯一のコンクール。

チンドンドン、チンドンドン。

その歴史、出演者の想いに迫ります。

制作:ケーブルテレビ富山

■放送

6/24(月)〜6/30(日)

①5:30〜、②11:30〜、③14:00〜

#27 新潟県 / 越後浦佐毘沙門堂裸押合大祭

上半身裸の男衆が「サンヨー、サンヨ!」と掛け声をあげ、堂内に祀られた毘沙門天を誰よりも早く、近くで参拝しようと押し合う、日本三大奇祭の一つ。

約1,200年の歴史があり、重さ約30キロの大ローソクを持って行事を先導することから「大ローソクまつり」とも呼ばれる。

制作:エヌ・シィ・ティ

#28 愛知県 / 田縣神社 豊年祭

1000年以上前から続くとされる天下の奇祭、豊年祭。

厄年の男たちが五穀豊穣、子孫繁栄を願って、男性のシンボルをかたどった「大男茎形(おおおわせがた)」を担ぎ、街を練り歩きます。

木曽ヒノキで作る全長約3メートル、重さ500キロにのぼるシンボルは毎年新しく彫り上げています。

今年は新任の男茎師が大役を担いました。

制作:CCNet

■放送

5/27(月)〜6/2(日)

①5:30〜、②11:30〜、③14:00〜

#25 秋田県 / なまはげ柴灯(せど)まつり

毎年2月に秋田県男鹿市北浦の真山(しんざん)神社で行なわれる冬の観光行事です。

演目のひとつである「なまはげ下山」は松明を持ったナマハゲが暗い雪山を下り、境内を練り歩きます。

その姿は神秘的かつ幻想的で見る者を魅了します。

柴灯火(せどび)のもとで繰り広げられる勇壮で迫力あるナマハゲの乱舞をご覧ください。

制作:秋田ケーブルテレビ

#26 愛知県 / 鳥羽の火祭り

愛知県西尾市で約1200年行われてきた天下の奇祭「鳥羽の火祭り」。

国の重要無形民俗文化財で、巨大な松明の燃え具合などで一年の天候や豊凶を占う神事です。

燃え盛る大松明に果敢に飛び込む男衆たち。

彼らはなぜ炎に挑むのか。

1200年に渡り、火に挑み、祈りを捧げる人々の姿を伝えます。

制作:キャッチネットワーク

■放送

4/29(月・祝)〜5/5(日・祝)

①5:30〜、②11:30〜、③14:00〜、④22:00〜

#23 秋田県 / 三吉梵天祭

秋田県秋田市の「三吉梵天祭」は、梵天(ぼんでん)と呼ばれる依代(よりしろ)を大平山三吉神社に奉納する特殊神事です。

見どころは各町内が我先に梵天を奉納ようとする先陣争いで、激しくもみ合いになることから「けんか梵天」とも呼ばれています。

制作:秋田ケーブルテレビ

#24 北海道 / ほんべつ豆まかナイト

「日本一の豆のまち」と言われる本別町が、毎年節分の時期に開催する奇祭「ほんべつ豆まかナイト」。

2024年で10回目の祭りは、地元の若者が豊作や無病息災の願いと本別町を目立たせたいとの思いで始まりました。

本別町長などの「町の名士」が鬼に扮し約2トンの豆をぶつけられる「激!豆まき」は必見です。

制作:帯広シティーケーブル

■放送

4/8(月)〜4/14(日)

①5:30〜、②11:30〜、③14:00〜、

#21 北海道 / 寒中みそぎ祭り

寒中みそぎ祭りは、天保2年(1831年)から続く1年の豊漁豊作などを祈願する神事。

毎年行修者と呼ばれる4人の若者が、1月13日から極寒の中で何度も冷水をかぶって鍛錬を行い、15日に津軽海峡の中でご神体を潔めます。

降り積もる雪の中、冷水を浴び、己を鍛えぬく行修者の姿を追います。

制作:ニューメディア函館センター

#22 宮崎県 / 高千穂の夜神楽

神話の里・宮崎県高千穂町で、一晩かけて奉納される夜神楽。

国の重要無形民俗文化財に指定されています。

毎年五穀豊穣を願って町内各地で舞われ、集落ごとに独自の所作や形式が伝承されています。

高千穂の人々が、親から子へと受け継ぎ、捧げてきた夜神楽。

今年も集落総出で神様をお迎えしました。

制作:ケーブルメディアワイワイ

■放送

3/4(月)〜3/10(日)

①5:30〜、②10:30〜(3/5(火)・3/6(水)・3/7(木)は放送なし)、③18:00〜

#19 佐賀県 / 伊万里トンテントン祭り

「トン・テン・トン」と打ち鳴らす太鼓を合図に、荒神輿と団車(だんじり)が合戦絵巻を繰り広げる。

クライマックス「川落し合戦」で、2基の御輿が伊万里川になだれ落ちると、祭りの興奮は最高潮に達する。

制作:伊万里ケーブルテレビジョン

#20 佐賀県 / 唐津くんち

佐賀県唐津市に伝わる江戸時代から続く唐津神社の秋の例大祭「唐津くんち」。

絢爛豪華な曳山(ひきやま)が町を駆け巡る。

曳山(やま)の上に立ち、綱を引く人。

「くんち料理」をふるまって祭りを盛り上げる家々。

3日間にわたる祭りの熱狂と伝統を守ろうと奮闘する唐津っ子の心意気をお伝えします。

制作:ぴ〜ぷる

■放送

2/5(月)〜2/11(日)

①5:30〜、②10:30〜、③18:00〜

#17 山梨 / 沢登六角堂切子祭り

-2.jpg)

-1.jpg)

山梨県南アルプス市の「沢登六角堂切子祭り」は切子と呼ばれる繊細な切り紙細工を奉納し、約350年の歴史を持つ。

奉納する切子は山梨県の無形民俗文化財で沢登切子保存会が継承。

毎年地域の有志が祭りに合わせて制作している。

番組では祭りを通して紡がれる地域の絆、そして想いをを伝える。

制作:日本ネットワークサービス

#18 岡山 / 倉敷屏風祭

白壁の伝統的な街並みが続く倉敷美観地区。

地域の総鎮守『阿智(あち)神社』の秋祭りに合わせて行われるのが、『倉敷屏風祭』です。

各家に伝わる自慢の屏風や家宝の品々を、通りに面した格子窓を開け放ち、展示します。

古い町並みと屏風が織りなす風景、そして、祭りの復活に力を注いだ祭り人、それを盛り上げる名わき役たちを紹介します。

制作:倉敷ケーブルテレビ

◾️放送

12/11(月)〜12/17(日)

①5:30〜、②10:30〜、③18:00〜

#15 山梨県 / 日本三奇祭 吉田の火祭り

国指定重要無形民俗文化財に指定される「吉田の火祭り」。

世界文化遺産富士山の夏山シーズンに終わりを告げるこの祭りは、日本三奇祭の一つに数えられ、400年以上の歴史を誇ります。

勇壮な2基の神輿渡御や沿道に並べられた100本以上の大松明が、夏の夜空を赤々と焦がす様子を伝えます。

制作:CATV富士五湖

#16 大分 / 賀来の市 大名行列

神様をお迎えするために6年に1度、卯年と酉年にのみ開催される伝統行事、賀来の市の大名行列。

江戸時代参勤交代を彷彿とさせる衣装に身を包み200人を超える人たちが独特の所作を披露し行列をなします。見どころは地元小・中学生が行う立傘の鳥居越し !

今年も子どもたちが挑戦しました。

制作:大分ケーブルテレコム

◾️放送

2024年1/15(月)〜1/21(日)

①5:30〜、②10:30〜、③18:00〜

#13 宮崎 / 日向ひょっとこ夏祭り

毎年夏に宮崎県日向市で開催される「日向ひょっとこ夏祭り」。

赤い衣装に、ユニークな表情のお面。

ひょっとこたちが、「てんてこてん♪」のリズムに乗って軽快に踊ります!

そのユーモラスさに引き込まれ、多くの踊り手や愛好家が全国各地から集結。

年に一度、日向のまちが笑いに包まれます。

制作:ケーブルメディアワイワイ

#14 長野 / 岡谷太鼓まつり ~脈々と~

昭和45年に商業祭として始まった岡谷太鼓まつり。

自分たちの街に「自分たちの祭」をつくろうと始まったお祭りです。

令和元年に節目となる50回を迎えましたが、その後は、新型コロナの影響で中止となっていました。

しかし令和5年、日本の屋根と呼ばれる信州の地から再び太鼓の音を世界へと響かせる祭りが蘇ります。

制作:エルシーブイ

◾️放送

10/30(月)〜11/5(日)

①5:30〜、②10:30〜、③18:00〜

#11 埼玉 / 久喜提燈祭り「天王様」

毎年7月12日と18日に行われている久喜提燈祭り「天王様」。

7つの山車が、昼は人形山車、夜は山車の四面に

約500個の提燈を飾り付けた山車へと姿を変え、地域を曳き廻します。

祭り終盤には、駅のロータリーに全山車が集結。

山車のぶつけ合いや山車上部を回転させるなど、

乱舞する姿は見る人を魅了します。

制作:ケーブルテレビ(久喜)

#12 愛知県 / 大足 蛇車まつり

昼間には「蛇車」と呼ばれる山車が大足地区内で曳き回され、

夜には山車が引き込まれた豊石神社で「奉納煙火」として

仕掛け花火や手筒花火が披露される「蛇車まつり」。

花火のひとつ「蛇ノ口花火」で竜の口になぞらえた

2本の手筒花火が山車の上で左右に振り動かされる姿は壮観です。

制作:知多半島ケーブルネットワーク

◾️放送

9/25(月)〜10/1(日)

①5:30〜、②10:30〜、③18:00〜

#9 三重 / 鳥羽 海女の祭典 しろんご祭

日本一、海女が多い町、三重県鳥羽市。

離島の菅島では、海女の祭「しろんご祭」が毎年行われています。

この祭では海女たちがいっせいに海に潜って鮑を探します。

最初に鮑を捕った海女は、「海女頭」として人々から尊敬され豊漁が約束されるといいます。

海女の町、鳥羽らしさ満点の祭、島風情と共にお楽しみください。

制作:ZTV

#10 富山 / 砺波 ヨイヤサー!となみ夜高まつり

富山県砺波市の中心部、出町地区では毎年6月、

豪華絢爛な行燈を勇壮に引き回す「となみ夜高まつり」が開催されます。

行燈はまつりの4か月前から町の人総出で製作します。

大小19の行燈が「ヨイヤサー」の掛け声とともに町を練り回し、

クライマックスは行燈をぶつけ合う「突き合わせ」。

運行責任者である裁許(さいきょ)の笛を合図に

「ヨイヤサー!」と激しくぶつけ合い、心意気を見せつけます。

制作:となみ衛星通信テレビ

◾️放送

8/14(月)〜8/20(日)

①5:30〜、②10:30〜、③18:00〜

#7 富山 / 高岡 伏木曳山祭けんか山 重さ8トンのぶつけ合い

北陸一の勇壮さを誇る曳山祭りです。

昼の花山車が夜の提灯山車へと姿を変え、

重さ8トンの山車をぶつけ合う「かっちゃ」(搗ち合い)で最高潮に。

一瞬の鈍い衝撃音が人々を魅了します。

けんかから始まった祭りも今では厳格なルールが定められ、

老若男女が喜びを分かち合う「和」の祭りとして受け継がれています。

制作:高岡ケーブルネットワーク

#8 北海道 / 函館 南かやべ ひろめ舟祭り

国内昆布生産量の15%を占める日本一の昆布産地「函館市南茅部地区」。

昆布の豊漁祈願として行われるのが「ひろめ舟祭り」です。

「ひろめ」とは昆布の古い呼び名で、かつて昆布を採るための木舟は

「ひろめ舟」と呼ばれていました。

そのひろめ舟を漕いで競う「舟漕ぎ競争」が4年ぶりに開催されます。

制作:ニューメディア函館センター

◾️放送

7/24(月)〜7/30(日)

①5:30〜、②10:30〜、③18:00〜

※生中継放送日は特別編成になります。

詳しくは番組表をご覧ください。

#5 栃木 / 小山 間々田のじゃがまいた

毎年5月5日に開催される「間々田のじゃがまいた」は

子どもたちが主役のお祭りです。

力を合わせて長さ15mにもなる竜頭蛇体の巨大な蛇を担ぎ上げます。

「ジャーガマイタ!ジャガマイタ!」。

掛け声を合わせて威勢よく町内を練り歩くと、

恵みの雨をもたらし五穀豊穣・疫病退散が叶うと伝えられてきました。

制作:テレビ小山放送

#6 滋賀 / 米原 米原の奴振り

滋賀県米原市に伝わる3つの奴振り。

蹴り奴、公家奴、武家奴とそれぞれタイプの違う奴振りが伝承されており、

毎年春のお祭りとしてにぎわいます。

歴史深い滋賀県北部で、地域の人たちによって継承されてきた

「近江の三奴振り」を紹介します。

制作:ZTV彦根放送

◾️放送

6/26(月)〜7/2(日)

①5:30〜、②10:30〜、③18:00〜

※市議会放送日は特別編成になります。

詳しくは番組表をご覧ください。

#3 長野 / 奇祭 やきもち踊り

県の無形民俗文化財に指定されている奇祭、伊那市山寺の「やきもち踊り」。

羽織、袴姿で、足を高くあげ、飛び跳ねるようにして踊るユーモラスな踊りで、

長野県の無形民俗文化財に指定されています。

踊りと踊りの合間に行われる酒盛りでは、キセルで刻み煙草を吸いながら、

鮎の串焼きを肴にどぶろくを酌み交わします。

酒盛りを終えると、踊りが再開。

踊りの最後には、踊り手たちが一斉に鳥居の外に逃げ出します。

制作:伊那ケーブルテレビジョン

#4 愛知 / 半田 春の山車祭り

愛知県半田市には、市内10地区に合計31輌もの山車があり、

春の訪れと共に週末ごとに各地区で山車の曳き廻しを見ることができる。

その31輌の山車が一堂に集結する「はんだ山車まつり」が5年に一度開催されており、

今年(令和5年)10月の開催に向けて春の祭りも盛り上がる。

制作:CAC

◾️放送

6/5(月)〜6/11(日)

①12:30〜、②19:30〜

#1長崎 / 長崎ランタンフェスティバル

長崎ランタンフェスティバル。

もともと中国の旧正月を祝うイベントが、冬を代表するお祭りになりました。

街は色鮮やかなランタンで彩られ、訪れる人を癒します。

また、中国の伝統芸能変面ショーに街を練り歩くパレードなどのイベント、

願いを叶えるパワースポットやグルメなども充実。長崎の冬の風物詩をご紹介します。

制作:長崎ケーブルメディア

#2 奈良 / 廣瀬神社 砂かけ祭り

廣瀬神社の御祭神は水の神、水田を守る神として信仰されています。

毎年2月11日に行われる砂かけ祭りは「オンダ」とも称されるお田植祭で、

砂を雨に見立ててかけ合い、五穀豊穣を祈る祭りです。

掛け合いが盛んであるほどよく雨が降り豊作となり、砂にかかると厄除けになると伝えられる、

奈良を代表するお祭りのひとつです。

制作:近鉄ケーブルネットワーク

◾️放送

6/5(月)〜6/11(日)

①12:00〜、②19:00〜